Las hermanas Ayda Rosalina y Ana Rosa llegaron al Hospital Roosevelt en febrero de 2013. No han salido desde entonces.

Existe un mundo más allá del hospital. Un mundo que Ayda Rosalina Mishelle y Ana Rosa Romelia no conocen. Su casa es la sala de cuidados intensivos y su universo, los ruidosos pasillos del Hospital Roosevelt. Todavía no se han enfrentado al mundo de sus padres: ese territorio donde cada día se lucha por conseguir el alimento, donde la desnutrición acecha en cada esquina y costear los boletos de bus para viajar a la capital requiere de tres días de trabajo.

La operación para separar a las hermanas siamesas fue difícil, pocos creían que algo tan complicado podía hacerse en Guatemala, de hecho muchos insistieron en que llevaran a las niñas a Estados Unidos. Pero los médicos nacionales demostraron que están a la altura, ninguna sufrió complicaciones. Sin embargo, el camino de las Rositas apenas empieza: llaman mamá a una trabajadora del hospital, la custodia legal la tiene el hospital.

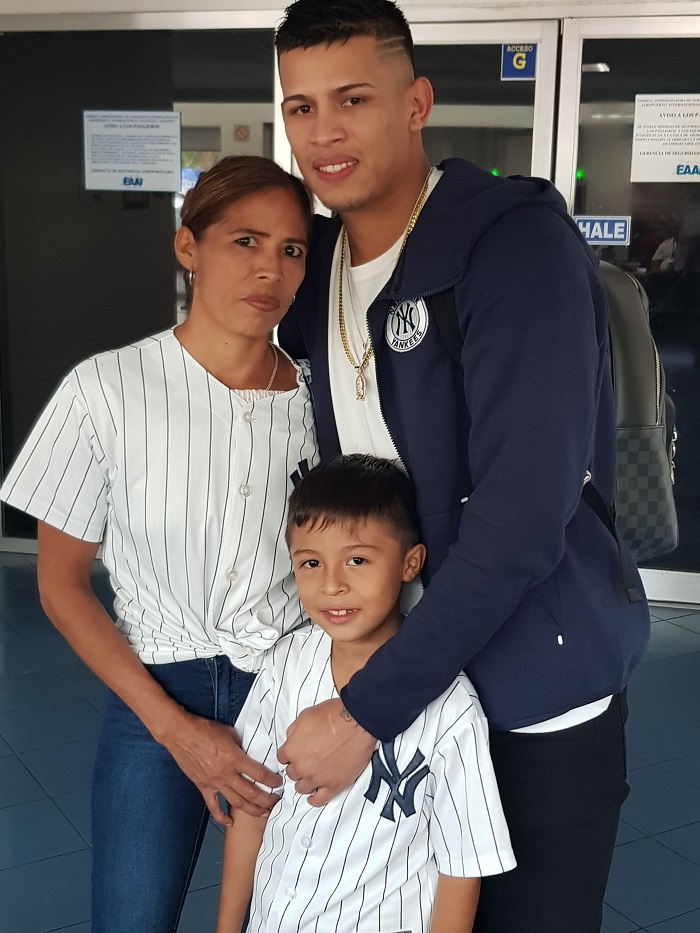

Sus padres las han visitado solamente tres veces. Les acusaron de abandono, de intentar lucrar con ellas, pero la realidad es mucho más compleja de lo que parece.

Siamesas en Quiché

La comadrona intuía que algo andaba mal. Ya se había dado cuenta de que la señora que atendía esperaba gemelos, pero su experiencia le decía que no era un caso común. Así llegaron los esposos Castro Chajac al Hospital Nacional de Santa Elena, Quiché, con la idea de que algo pasaba, pero sin tener muy claro qué. Le practicaron una cesárea y descubrieron a dos bebés pegadas por el medio, con tres piernas y una sola pelvis.

Ligia Terré, la pediatra que las atendió y autorizó el traslado,recuerda a unos padres consternados, que constantemente hacían preguntas. Un intérprete le ayudaba a explicarles y en cuanto supieron que la vida de las niñas corría riesgo, aceptaron trasladarlas a la capital. El padre y un tío de las pequeñas –el único que habla español– viajaron con ellas y la madre se quedó para reponerse de la cesárea. En Guatemala descubrieron que las gemelas compartían intestino grueso, vejiga, órganos urinarios y genitales. Se tenía que esperar entre seis y ocho meses antes de poder someterlas al proceso quirúrgico. En ese período debían llegar a un peso mayor de 14 libras y permanecer en vigilancia médica. El padre, Francisco Castro, dijo en ese momento que le sería imposible quedarse mucho tiempo, el trabajo se lo impedía. La madre, María Chacaj, debía cuidar de sus otros cuatro hijos, el mayor de apenas cinco añoss. El padre decidió volver a su aldea y continuar con el cultivo de su terreno, que le significa no más de Q25 diarios.

Los meses pasaron. La operación se demoraba por diversas situaciones, entre ellas que no había una autorización de los padres para operarlas, así que fue preciso esperar la resolución de un juez. Las niñas cumplieron un año, luego dos. Poco sabían de sus padres. Nadie les enseñó su idioma, aprendieron el de los médicos y las enfermeras. Su salud se deterioraba poco a poco y mientras más tiempo pasara, el riesgo de la cirugía aumentaba.

La crisis hospitalaria también complicó los procesos. A inicios de septiembre de este año, cuando estaba programada la operación, se suspendieron cirugías por falta de insumos. El procedimiento para separar a las hermanas, finalmente tuvo lugar el 29 de septiembre. Duró alrededor de 20 horas.

Mamá en horas hábiles

En una de las habitaciones del hospital Roosevelt, Ayda llama a su hermana. Al lado, en otra habitación, Anita hace lo mismo. Están separadas para evitar infecciones y Damaris Luch, su “mamá de hospital”, corre de un cuarto a otro para atenderlas.

Damaris Luch de López, es una psicóloga asignada específicamente para cuidar de las niñas, es la persona a la que ellas llaman mamá. Cuenta que les gusta pintar, cantar y bailar. Los cuartos de las Rositas siempre tienen música de fondo, en esperanza de que esto ahogue los ruidos del hospital, como gritos y llantos, que suceden a menos de 50 metros de ellas.

Luch ha estado con las niñas desde que tienen ocho meses. Previo a su llegada, ellas no tenían a una persona constante, alguien con quién identificarse. “Estaban cabizbajas, apagadas, casi no querían comer”, cuenta la psicóloga. El horario de Luch es de siete de la mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes. El resto del tiempo, el encargado es el departamento de Enfermería.

Una de las historias que Luch recuerda entre risas, es una de las primeras veces que le dio fideos a las niñas. Anita, a quien describe como “más melindrosa que su hermana”, los tiraba a un lado cuando creía que no la observaban.

Lo que más resaltan los trabajadores del hospital son las personalidades distintas de

las hermanas. Ayda es extrovertida y más afectuosa. Le gusta tirar besos y dar abrazos. Rocío Cordón, psicóloga encargada del área de Pediatría del Roosevelt, cuenta que la niña se cree la “defensora” de Anita, quien es más callada e introvertida.

El mundo de los padres

Santa María Chiquimula es un municipio al este de Totonicapán. Cuenta con 16 aldeas, entre ellas Xecabaj, el lugar de residencia de la familia Castro Chacaj. La mayor parte de los habitantes vive en extrema pobreza. Existe un alto porcentaje de desnutrición infantil, es el municipio priorizado número once en el Pacto Hambre Cero, se considera un sitio de vulnerabilidad muy alta, donde el riesgo de morir por desnutrición está presente.

Castro es agricultor. Chacaj es ama de casa y vela por los cuidados de los cinco hermanos de Ana Rosa y Ayda Rosalina, comprendidos entre ocho y un año. El menor nació dos años después de que nacieran las siamesas.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) afirma que en las visitas que ha hecho la institución a la casa de la familia, se observa que los hermanos de las Rositas se encuentran en una situación estable. Reciben cuidados y afecto, pero también afrontan precariedades.

En las redes sociales tachan a los padres de haberlas abandonado al ver su situación y de aparecer cuando ellas captaron la atención de los medios.

Les critican también, el haber tenido otro hijo después de que ellas nacieran. Ellos se defienden de las acusaciones con los datos de su pobreza. Es prácticamente imposible viajar. De momento nadie les ha ayudado a residir en la capital junto a sus otros hijos.

Para Diego Vásquez, investigador del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad Rafael Landívar, que se les acuse de abandono solo ejemplifica el racismo y la discriminación presentes en la sociedad. ‘La ladinización de la noticia ha satanizado a los padres de las niñas”, explica. En el contexto citadino, se habla de un abandono porque no se concibe la idea de no poder visitarlas por falta de medios. La mentalidad mestiza considera “fácil” conseguir maneras de arreglar un viaje de ida y vuelta. Sin embargo, en una familia donde el padre gana Q25 diarios para siete personas (menos de Q4 por persona), un pasaje le costaría varios tiempos de comida a la familia.

Desde el punto de vista del investigador, los padres no las abandonaron sino que tomaron la decisión de dejarlas en un lugar donde las cuiden. Tampoco toman a las niñas como una “vergüenza”, opina.“Las comunidades indígenas son uno de los mejores ejemplos de inclusión. Si alguien nace con una discapacidad, se le busca una tarea dentro del grupo. No se concibe que alguien esté sin qué hacer”, explica. Vásquez cree que los padres están interesados, pero que existe poco apoyo por parte del Estado para ayudarlos a formar un vínculo con sus hijas.

Cordón explicó que las veces que los padres han llegado al hospital, se nota la preocupación en su rostro. “Es un caso complejo. Ellos hacen lo que pueden con sus recursos”, piensa. Las faltas de visita son consideradas como abandono por ciertos sectores. Sin embargo, el procurador general de la Niñez y Adolescencia, Harold Flores, cuenta que es muy temprano para calificar esta situación como tal. La PGN se involucró en el proceso de las Rositas en febrero de 2015, cuando el hospital interpuso una denuncia donde pedían que se mediara con los padres para que autorizaran la operación.

Cordón cuenta que los padres “no son personas afectuosas, pero se les ve la ternura con la que observan a sus hijas”. Ahora empieza un proceso largo para las niñas. Primero deben salir del estado crítico de salud. Flores dice que este proceso puede tardar entre dos y tres años, en lo que se hacen las cirugías y terapias restantes. Las niñas nacieron con tres piernas, después de la operación quedaron con una cada una y la tercera fue extirpada. Se espera que más adelante reciban una prótesis.

Después se debe determinar con quién vivirán. Si se les entregan a los progenitores, Cordón explica que tanto los padres, las Rositas y Luch deben llevar un proceso de terapia. La última, para afrontar la separación, y las niñas para integrarse al nuevo mundo al que llegarán, lejos de las personas que conocen. Una de las opciones que contemplan para que las niñas se acoplen a la idea de sus padres biológicos es mostrarles fotografías. “Habría que recordarles de manera diaria, él es tu papá, ella es tu mamá, ellos son tus hermanos... para que cuando los vean, no sean completos extraños”, explica.

Existe además la dificultad del idioma, alguien debería enseñarles k’iche’ a las niñas. Vásquez piensa que, además, “se debería de dar un proceso progresivo de integración de las niñas con su propia cultura”.

Mientras tanto, las niñas miran su propio reflejo en el espejo. Les dejaron espejos en sus cunas a manera de terapia, es la única forma que encuentran para que no se extrañen demasiado. Dentro de todo el ajetreo que han vivido, lo único constante en su vida ha sido su gemela, la que hoy ya no está a su lado.

Artículo publicado originalmente en la edición impresa No. 125 de la Revista Contrapoder, el 16 de octubre de 2015.

![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)